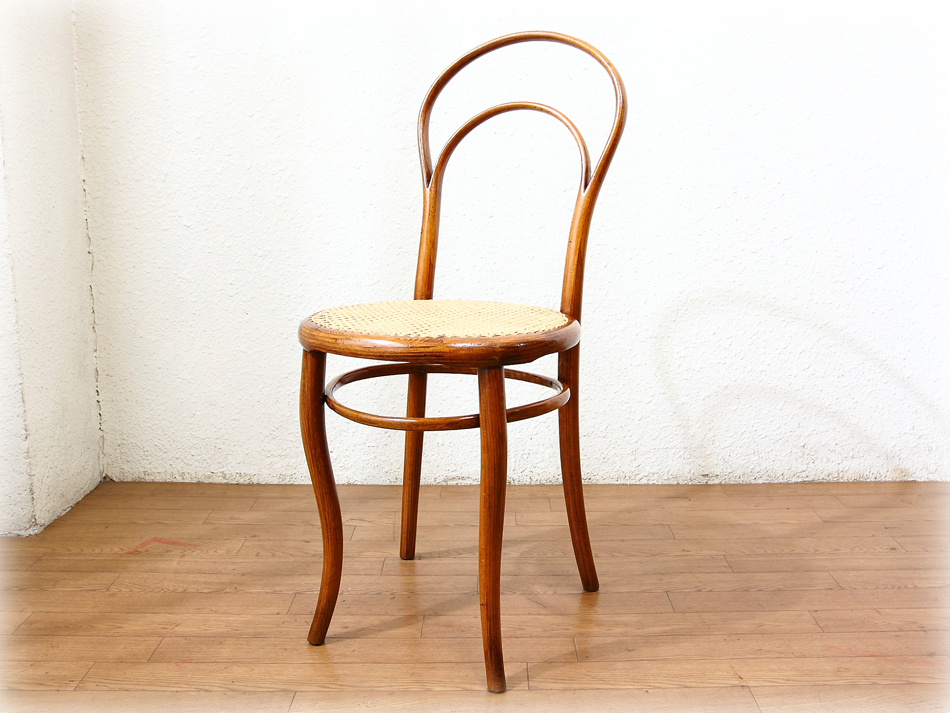

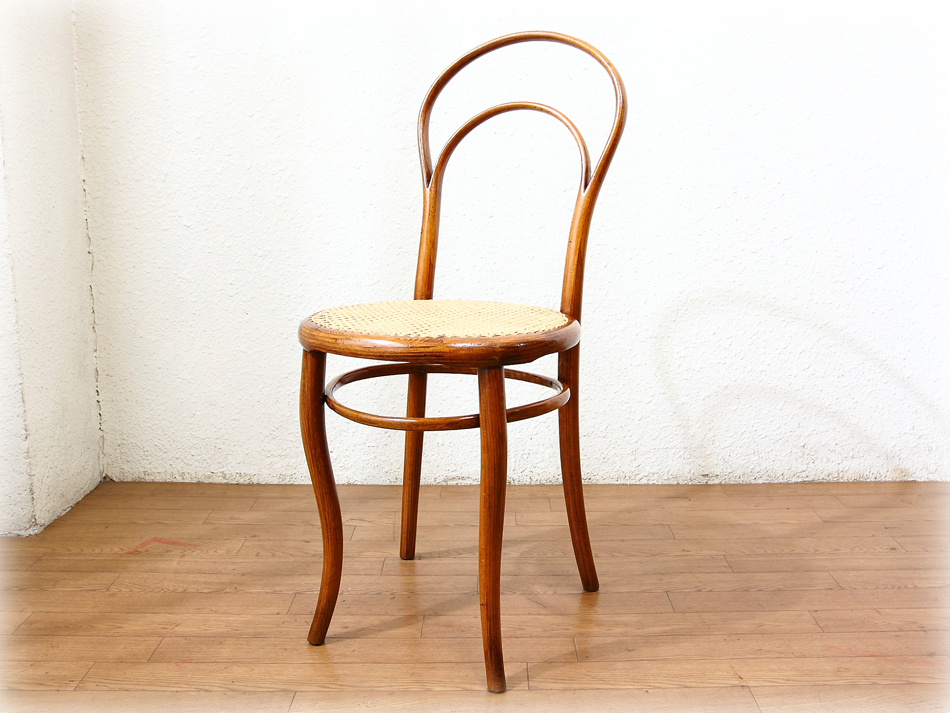

トーネットTHONET No14プロトタイプ ジョセフネイガーJoseph Neygerモデル

今から150年ほど前の1850〜1860年代につくられた、「幻」のトーネットNo14プロトタイプです。

これこそ、全てのベントウッドのルーツといえるモデル。

コレクターや業界関係者の間では、 ”ジョセフネイガーJoseph Neyger”モデルと呼ばれている、

大変貴重なミュージアムピースになります。

今日までに2億脚の販売を記録したNo14ベントウッドチェアは、1859年の発売。

しかしその当時のNo14は、すでに現代のNo14と同様、ほぼ完全なノックダウン(組み立て式)モデルでした。

それに対して、こちらのジョセフネイガーモデルは、それら全てのNo14の元となった”プロトタイプ”。

一部曲げ木が使われているものの、完全なノックダウンではなく、ほとんどが旧来の家具同様、

ほぞ組みなどの削り合わせの手組みでつくられているモデルです。

要するに1859年以降のNo14が工場生産品なのに対して、こちらは手作り家具、ということです。

それにしても・・ついに、ついに。

いつか、死ぬまでには本当の実物をこの目で見てみたい、と思っておりましたが、

こんなに早く願いが叶ってしまうとは。( 何と幸運! )

・・私たちは”ベントウッドチェア”という椅子がヨーロッパに存在することを知って以来、

その歴史に関する書物を読み漁ってきました。

No14が世界で初めてのマスプロダクト(工業製品)であったこと、

またその誕生が現代に続く「カフェ文化」の源流となったこと、などなど。

そして、それらの全てはオーストリアのウィーンからはじまっていることを知りました。

ベントウッドチェアの歴史に非常に関心をもった私たちは、当然、アンティークショップですから、

その当時のリアルタイムなベントウッドチェアを入手したい、と熱望しました。

ところが。

イギリスやフランスなどのアンティークマーケットをいくら探しても、

そうした初期のころの、ウィーン時代といわれるチェアは見つかりません。

まれに初期のトーネットやJJK、フィッシェルなどが見つかることもありますが、

それらのチェアは基本的に量産化が始まった時代、1859年以降のチェア。

もちろん、量産化以降のチェアといっても、1880年以前のものは充分に”プレミアムチェア”といえるものなのですが、

本当に初期の、ウィーン時代のチェアは残念ながら今まで一度も遭遇したことがありません。

なぜなら、当然ですが、量産化前なのでその数が圧倒的に少なく、しかもその数少ない現存するチェアはほとんど、

すでにヨーロッパに多く存在するコレクターたちの手に渡ってしまっているからです。

もはや一般市場に出てくることは本当にまれ、というか、基本的にはあり得ません。

今回入手できたのは、ほんの偶然でした。

たまたまドイツのベントウッド専門店より入荷情報をいただき、タイミング良くデニムが買い取らせていただいたものです。

もともとはウィーン在住のコレクターがプライベートにコレクションしていたものだったそうです。

レストアもドイツの専門店が行ったのではなく、ウィーンですでにレストア済みだった、ということです。

おそらくウィーンでのプロフェッショナルの手によるレストアなのでしょう、ご覧の通り、非常に状態が良いです。

文字通り、「博物館クラス」のコンディションです。

ところで、こちらのNo14プロト、 ”ジョセフネイガーJoseph Neyger”モデルとは何か?

アンティーク上級者の方でもご存知ない方、多いと思います。

ちょっと話は長くなってしまいますが、そのジョセフネイガーについて少し触れさせていただきます。

ぜひともアンティークファンの方には知っておいていただきたいです。

ジョセフネイガーとは、ウィーンのクラフトマン(家具職人)の名前。

1840年代から1870年ごろまでウィーンに工房を構え、

トーネットと同じデザインのベントウッドチェアを製造し販売する、いわゆるワークショップを経営していた人物です。

簡単にいえば、ジョセフネイガーはミヒャエルトーネットのウィーン時代の「ライバル」にあたります。

ところで、ベントウッドチェアがお好きな方なら、書籍などでご覧になったことがあるのではないかと思いますが、

トーネットが1859年にNo14ファーストモデルを発売した時の写真を見ると、

ほとんどこちらのジョセフネイガーモデルが使われていることに気がつきます。

さて、これはどういうことでしょう?

トーネットのファーストモデルが、=(イコール)ジョセフネイガーモデル?

このことを説明するには、少し回り道をしてトーネットの歴史について触れておく必要があります。

デニムの独断で、かなり大雑把なご説明になりますが、トーネットの歴史は次のように要約されます。

1) 曲げ木技術の開発期

1819〜1840年頃:ドイツ・ボッパルトの工房時代(ミヒャエル・トーネット商会)

2) 曲げ木技術の完成期

1842〜1855年頃:オーストリア・ウィーンの工房時代(ミヒャエル・トーネット商会)

3) ベントウッドチェアの発展期

1857〜1920年頃:世界各地に工場を設立していった時代(トーネット兄弟社)

4) ベントウッドチェアの定着期

1922〜1940年頃:第一次大戦後、各国の工場が没収されていった時代(トーネット=ムンドス社)

このあと、1939年に、トーネット=ムンドス社はその歴史に幕を下ろします。

現在、旧トーネット社は、名を継いだドイツ・トーネットを筆頭に、6社に分断されています。

さて、この中で、ジョセフネイガーは、ご想像の通り、2)の時代の人物です。

2)の時代は、今日の家具の歴史的な転換点になった時代。

いや、もっとコトは大きく、大量生産の発展がはじまった時代、すなわち第二次産業革命の時代です。

そのビッグバンを起こしたのは、まぎれもなくミヒャエルトーネット。(とデニムでは思っています。)

家具を家内制手工業から工場制手工業へと変革し、爆発的に量産化された「曲げ木家具」は、

またたく間に全世界を席巻します。

トーネットによって家財から大衆消費材へと変えられた曲げ木のベントウッドチェアは、

当時盛り上がりつつあったウィーンのカフェに採用されたことで、「カフェ文化」の普及にも一役買うことになりました。

つまり、トーネットの量産家具が現代の「情報化社会」のスタートさせた、という側面もあるのです。

そうして、全世界を制覇した当時の「世界帝国トーネット」。

その歴史の始まったのが2)の時代であり、そのきっかけこそ、ジョセフネイガーとの「天下分け目の決戦」でした。

それは、例えれば天下を分けた日本の「関ヶ原の戦い」のようなもの。

ミヒャエルトーネットが「徳川家康」なら、ジョセフネイガーが「石田光成」といったところでしょう。

主戦場となったのは「曲げ木技術の特許」という場所。

初戦はジョセフネイガーが勝利します。

ミヒャエルトーネットの初期段階の特許はウィーンでは認められなかったのです。

その真相はまだ調べきれておりませんが、デニムが思うに、政治的な事情ももちろんあったこととは思いますが、

本質的には、トーネットの曲げ木技術と同等以上の曲げ木技術を、

ジョセフネイガーが持っていたから、なのではないかと思います。

技術に自信のあったジョセフネイガーはトーネットの特許申請に対し、

オーストリア政府に強力に抗議した、ということです。

初期段階の曲げ木技術は「合板」による曲げ木でした。

合板による曲げ木は、その当時すでに各所で行われていた、という情報もあります。

つまり、トーネットの曲げ木技術は、それほど他社に秀でていたわけではなかったのかもしれません。

そしてその、トーネット軍を打ち破った強力な「曲げ木技術」により製作したチェアこそ、

この"No14プロトタイプ ジョセフネイガーJoseph Neygerモデル" なのです。

1世紀半もの間、剥がれ一つ起こさない、究極ともいえる合板の蒸着技術、

そして見事なフォルムを描くベントウッドのダブルループ、

高度な職人技のみがなしうる、完璧な強度のほぞ組みジョイント、

当時の最先端技術であった、無垢材の前脚のS字カーブ・・。

すばらしいです。

トーネットと同等、いやそれ以上だと思います。

ジョセフネイガーが勝利したことは、ウィーンの街に大きな衝撃を与えたはずです。

もともと家具工房が多かったウィーンの街で、トーネットのボッパルトでの成功話は周知の事実でしたから、

トーネットがウィーンに移転してきたことで、地元の家具工房たちは戦々恐々としていました。

そこに、ジョセフネイガー勝利の吉報。

実力のある家具工房たちが、当時流行のトーネットタイプのベントウッドチェアをつくり始めたのも、自然なことでしょう。

当時の「合板曲げ木」によるベントウッドチェアは、ウィーンの街で各社から販売され始めました。

ジョセフネイガー以外に、Johann Weiss 、Johann Kukol という工房も有名だったそうです。

こうして、各社が似たようなデザインでつくり始めた、当時のNo14タイプのベントウッドチェア。

この中の”ダブルループ”をもつチェアを、後年、コレクターたちは当時の史実より、

主流だったジョセフネイガーの名をとり、”ジョセフネイガー”モデルと総称するようになった、というわけなのです。

想像ですが、トーネットもジョセフネイガーと同じデザインのチェアをつくっていたのでしょう。

そのため、この時代のチェアはメーカーの区別が難しかったため、

トーネットNo14の誕生する以前のプロトタイプは、メーカー問わず、

”ジョセフネイガー”モデルとひっくるめてしまったのではないかと思います。

またNo14のファーストモデルが発売される以前に、すでにNo14デザインのチェアが存在していたわけですから、

各文献ではNo14プロトをNo14ファーストモデルとして、紹介しているのも無理はないことですね。

ところで敗れたトーネットはどうなったのか?

もちろん、曲げ木に生涯をかけたミヒャエルトーネットがこのまま終わるわけはありません。

結論から言うと、第2次「曲げ木技術の特許」戦争は、トーネット社の完全勝利に終わります。

技術的な解説は割愛しますが、今度は合板ではなく、「無垢材の自由自在な曲げ木技術」という、

前人未到の強力な武器を、ミヒャエルトーネットはついに開発するのです。

圧倒的な戦力の前に、ついにジョセフネイガーは屈服します。

オーストリア政府はトーネット社に独占的な曲げ木の特許権を与えたのです。

この技術を用い、トーネットは1859年、「世界戦略商品」No14(ファーストモデル)を完成します。

もはやオーストリア政府がコピー商品などは許しませんし、

何よりもトーネット社は他社の技術的な追随を、全く許さない高みにまで登り詰めました。

その後はデニムサイトでもご紹介しました通り、トーネット社はビストリツッエに工場を新設し、

安く、軽く、丈夫で、おしゃれな、”カフェチェア”を爆発的に量産し始めます。

そしてトーネット社はあっという間に町工場から一大企業にのし上がることになりました。

もはや雲の上の存在となってしまったトーネット社。

ジョセフネイガーはその後もNo14プロトをつくり続けますが、すでに時代の趨勢は完全にトーネット社のもの。

商品性だけを見れば、工場の量産品より、ハンドメイドのプロトの方が断然良いはずなのですが、

時代はすでに消費社会に入ってしまいました。

旧来型で流行遅れの高価な家具など、カフェビジネスという時代の最前線では誰も見向いてくれません。

敗北したジョセフネイガーは1870年頃までプロトをつくり続け、

そしてひっそりとその生産を終えた、ということです。

マンパワーではおそらくミヒャエルトーネットに引けを取らなかったジョセフネイガー。

しかし、「目先の利益」ではなく「将来の夢」を追い続けたトーネットとは、

残念ながらその器量の大きさが比較になりませんでした。

でも破れたとはいえ・・このチェアを見てください。

確かに、トーネットのベントウッドチェアを越えたベントウッドチェアが、かつて、

確かに存在していたことを明らかに示しています。

ヨーロッパのコレクターたちが血眼になって探し続けている、

No14をはるかに超えた「母なる椅子」、ジョセフネイガーモデル。

こちらは世界に数十脚、いや数脚かもしれません、そのうちの1脚になります。

デニムは今、おそらく日本に1脚と思われるこの「歴史の一里塚」を、しっかりと大切に保管しています・・。

(Buyer/YM)

価格(税込):

540,000

円

参考市場価格:

540,000

円

[9]かごを見る

[0]TOPページへ

LOCKON CO.,LTD.